来源:书画臻藏 2023-06-20

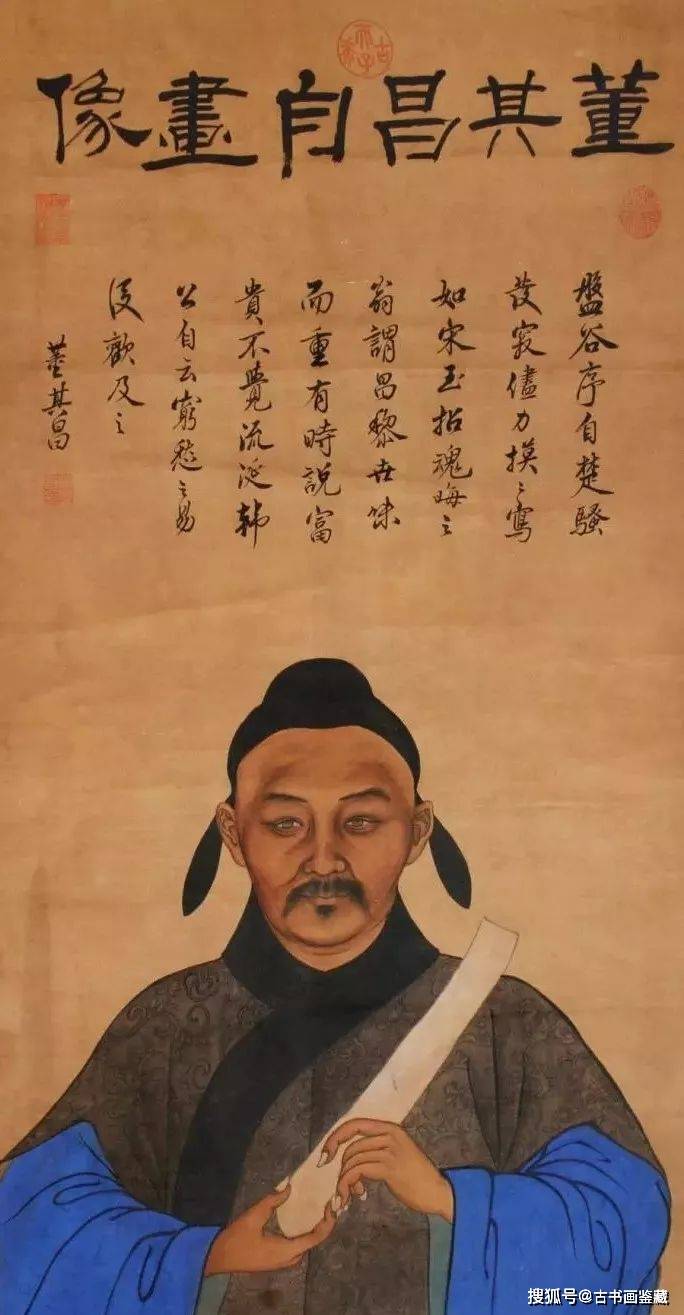

无论是艺术上还是学术上,董其昌都是伟大的。他的《画禅室随笔》以及所提出的“南北宗”论,是中国绘画史上的分水岭。而他的书法和绘画风格,则影响了明清数百年。但你无论如何也无法想像,一个在艺术上志趣高远、淡雅深邃的大师,同时却是一个淫棍和恶霸。从分裂的董其昌身上,可以再次反证所谓的“人品书品”论是多么不靠谱。

董其昌的书法成就

董其昌在当时书法上有“邢张米董”之称,即把他与临沂邢侗、晋江张瑞图、须天米钟并列;绘画上有南董北米之说。他与莫是龙、陈继儒提倡“南北宗”之说,即把“院体”山水画与 “文人画”人为地分为南北两派。

董其昌一生创作的书画作品不可胜数,临仿古人的绘画和诗帖是其中的一个重要部分。他在《画禅室随笔》中所说的“读万卷书”正是指一个人要想成为艺术家,必须学习传统,学习古人。他17岁开始学习书法时临写颜真卿的《多宝塔》,22岁学习绘画时师法黄公望,以后又遍学诸家,这种以古人为师的作法八十而不辍,伴其终生。他广泛吸取对唐宋元诸家优长,抉精探微,使其书画取得了超越古人的艺术成就。

董其昌强调以古人为师,但反对单纯机械地模拟蹈袭。随着阅历的增加、思想的成熟,他在继承前人技法时不倚傍他人庑下“作重台”,而是有选择地取舍,融入自己的创意。他认为如果离开了自己的创意,古人的精神也难以表达,故应以自己独创的形式再现古人的“风神”。凭借自己对古人书画技法得失的深刻体会,他摄取众家之法,按己意运笔挥洒,融合变化,达到了自成家法的化境。

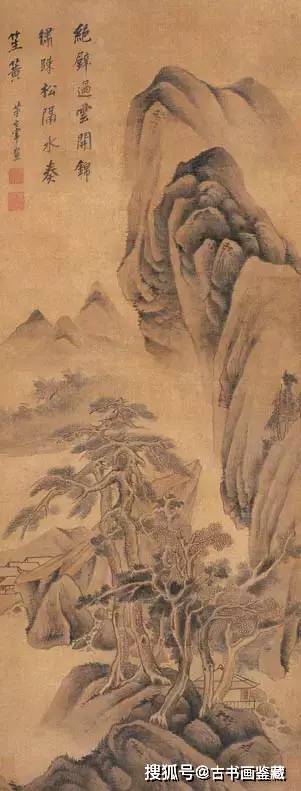

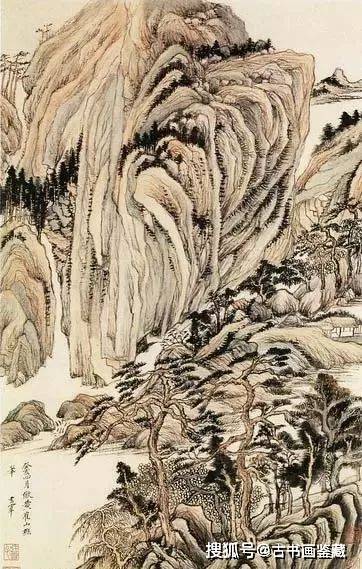

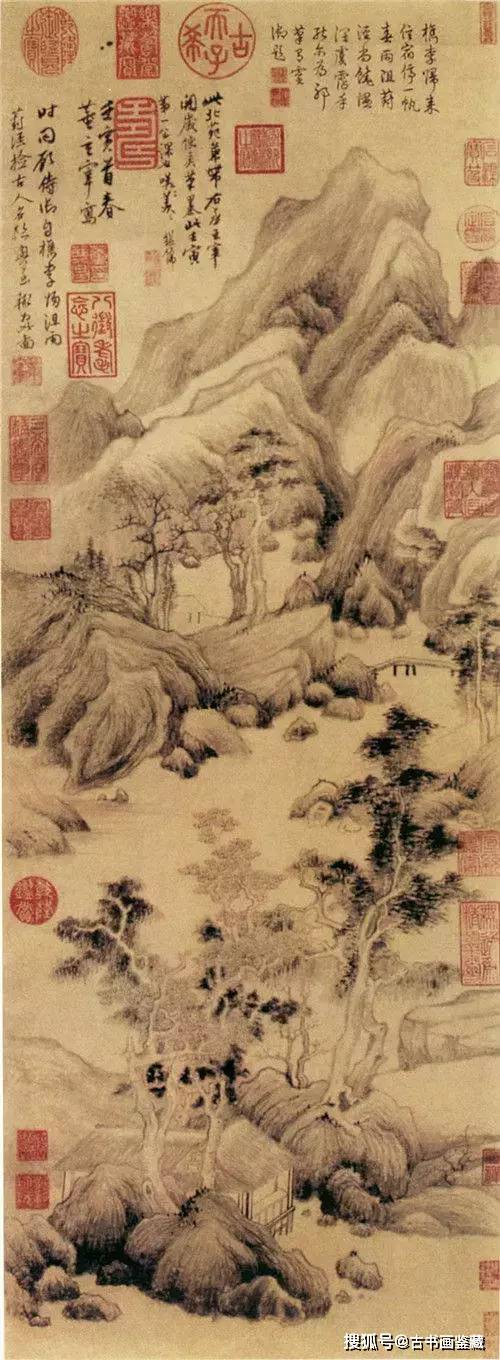

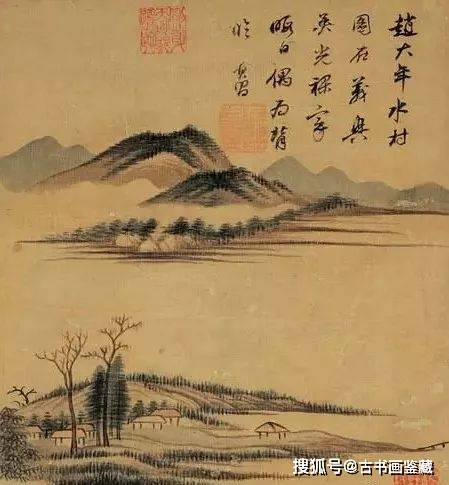

董其昌的山水画大体有两种面貌,一种是水墨或兼用浅绛法,这种面貌的作品比较常见;另一种则是青绿设色,时有出以没骨,比较少见。他十分注重师法古人的传统技法,题材变化较少,但在笔和墨的运用上,有独特的造诣。他的绘画作品,经常是临仿宋元名家的画法,并在题识中加以标榜,虽然处处讲摹古,并不是泥古不化,而是能够脱窠臼,自成风格,其画法特点,在师承古代名家的基础上,以书法的笔墨修养,融会于绘画的皴、擦、点划之中,因而他所作山川树石、烟云流润,柔中有骨力,转折灵变,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。他的画风在当时声望显着,成为“华亭派”的首领。

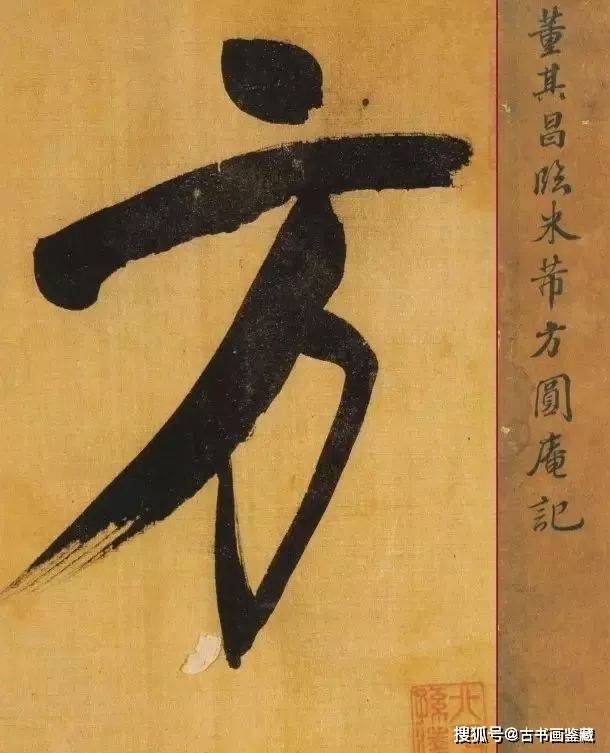

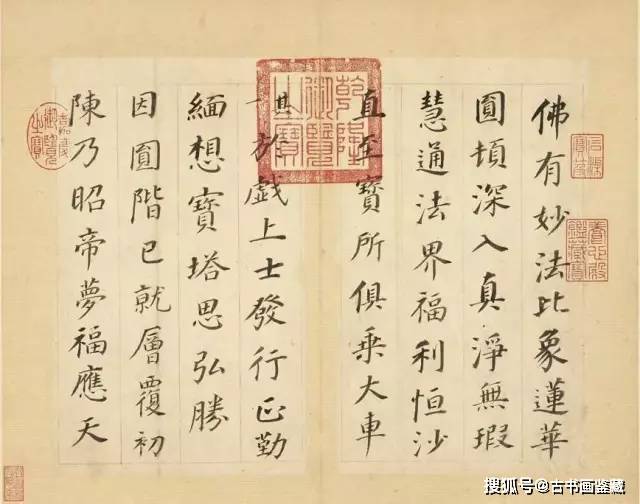

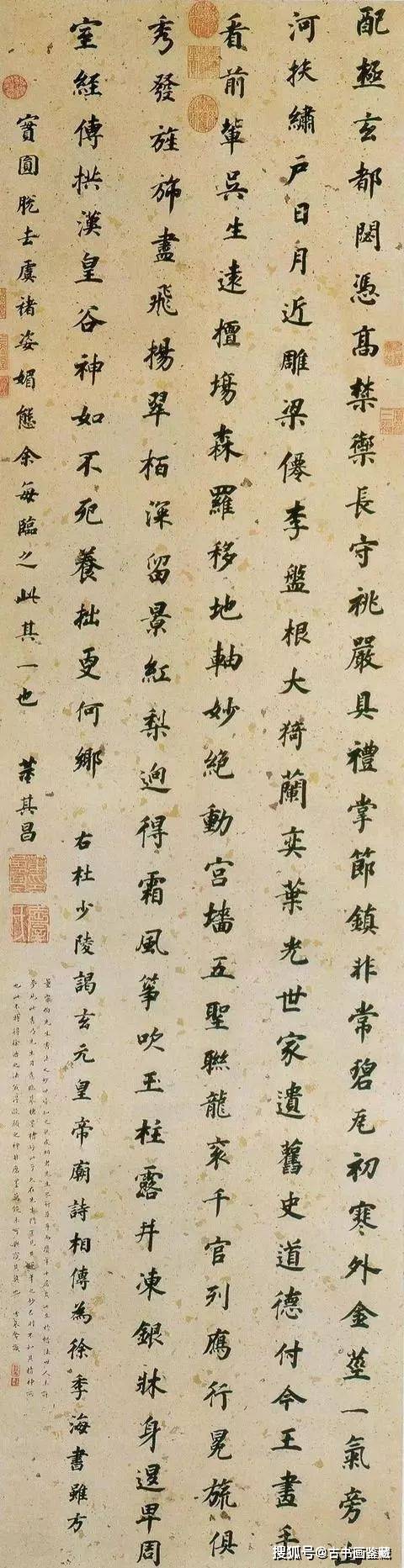

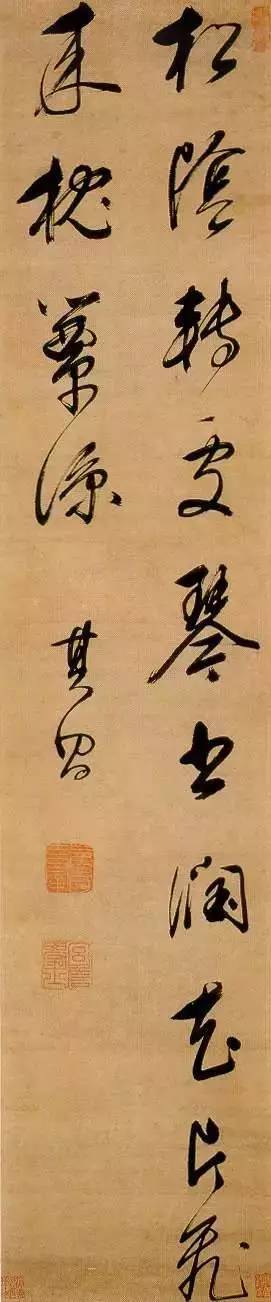

《论书并书杜甫诗》卷,明,董其昌书董其昌的书法成就也很高,董的书法以行草书造诣最高,他对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。董其昌虽处于赵孟頫、文征明书法盛行的时代,但他的书法并没有一味受这两位书法大师的左右。他的书法综合了晋、唐、宋、元各家的书风,自成一体,其书风飘逸空灵,风华自足。笔画园劲秀逸,平淡古朴。用笔精到,始终保持正锋,少有偃笔、拙滞之笔;在章法上,字与字、行与行之间,分行布局,疏朗匀称,力追古法。用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“ 六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史·文苑传》)。

一直到清代中期,康熙、乾隆都以董的书为宗法,备加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。康熙曾为他的墨迹题过一长段跋语加以赞美:“华亭董其昌书法,天姿迥异。其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也。每于若不经意处,丰神独绝,如清风飘拂,微云卷舒,颇得天然之趣。尝观其结构字体,皆源于晋人。盖其生平多临《阁帖》,于《兰亭》、《圣教》,能得其运腕之法,而转笔处古劲藏锋,似拙实巧。……颜真卿、苏轼、米芾以雄奇峭拔擅能,而要底皆出于晋人。赵孟頫尤规模二王。其昌渊源合一,故摹诸子辄得其意,而秀润之气,独时见本色。草书亦纵横排宕有致,朕甚心赏。其用墨之妙,浓淡相间,更为绝。临摹最多,每谓天姿功力俱优,良不易也。”

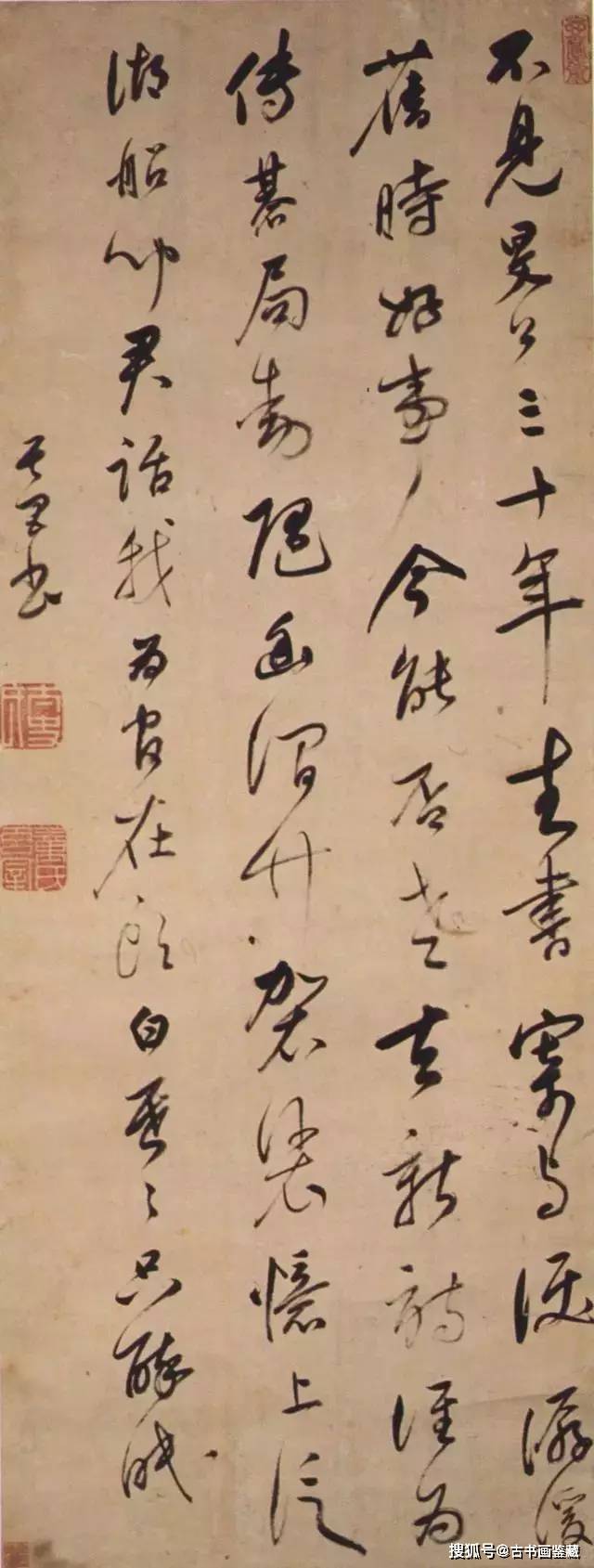

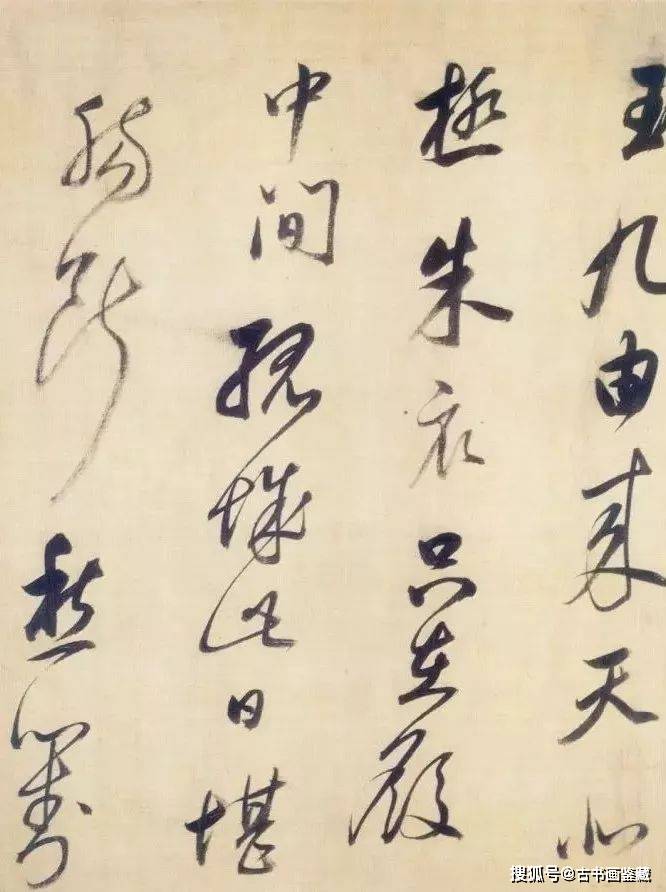

据说,康熙还亲自临写董书,致使董书得以风靡一时,出现了满朝皆学董书的热潮。一时追逐功名的士子几乎都以董书为求仕捷径。在康熙、雍正之际,他的书法影响之深,是其他书法家无法比拟的。《櫽括前赤壁赋》册,明,董其昌书 董其昌的书法,历来评说褒贬不一。褒者倾其溢美之词,清代着名学者、书法家王文治《论书绝句》称董其昌的书法为“书家神品”。谢肇称其“合作之笔,往往前无古人”。周之士说他“六体八法,靡所不精,出乎苏,入乎米,而丰采姿神,飘飘欲仙”。但对董其昌的批评者也很多,包世臣、康有为最为激烈。包世臣云:“行笔不免空怯”。康有为《广艺舟双楫》讽刺道:“香光(董其昌)虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣!”

董其昌没有留下一部书论专着,但他在实践和研究中得出的心得和主张,散见于其大量的题跋中,董其昌有句名言:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”这是历史上书法理论家第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向。这些看法对人们理解和学习古典书法,起了很好的阐释和引导作用。董其昌一生勤于书画,又享高寿,所以传世作品很多,代表作有《白居易琵琶行》,《三世诰命》、《草书诗册》、《烟江叠嶂图跋》、《倪宽赞》、《前后赤壁赋册》等。

“南北宗说”与董其昌的思想

中国山水画艺术源远流长、名家辈出、流派纷呈,但由于习惯于一种“述而不作”的思维模式,对山水画的研究缺少一种系统的论述及流派的归纳,而“南北宗说”却在这方面迈出了第一步,标志着中国美术史上第一个画派论的发轫。尽管“南北宗说”在理论上还不精确、在逻辑上还不严密,但作为一种新的理伦,它带有思想方法上的拓展与美学观念上的更新。因此,此说一出,在当时的文人画家中引起了强烈的反响。但随着历史的演变,董其昌此说开始“背运”了,特别是近代研究者大多加以否定或贬低。如俞剑华先生在《中国山水画南北宗论》中认为是出于伪造。伍蠡甫先生在《中国画论研究·董其昌论》中认为“只是造成种种矛盾,难以言之成理的”。徐复观先生在《中国艺术精神》中认为:“南北宗之论,只是他暮年不负责任的‘漫兴’之谈。但因他的声名地位之高,遂使吠声逐影之徒,奉为金科玉律,不仅平地增加三百余年的纠葛,并发生了非常不良的影响。”

从“伪造说”到“漫兴谈”,遂使“南北宗说”蒙上了扑朔迷离而又甚为灰暗的色彩。我想对于任何理论学说的考查与研究,都不能背离当时特定的历史条件与文化氛围。董其昌的“南北宗说”也应如此。《明史·董其昌传》说他“性和易,通禅理,萧闲咄纳,终日无俗语”。《佩文斋书画谱·书家传》说他:“天才俊逸,善谈名理”。无论是官方的史料还是艺术的传统,都肯定了他对禅学的喜好与研究。其好友陈继儒也在《容台别集叙》中说他:“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇怪。”而在董其昌大量的诗文题跋、理论着述中都渗透了禅宗观念。

当我们从董其昌所处的历史条件及文化氛围来透视他参禅的思想成因后,再来具体地探寻其“南北宗说”形成发展的轨迹,或许更有说服力。1585年,他31岁。乘舟过嘉兴武塘时,“余始参《竹篦子话》,久未有契。一日于舟中卧念香岩击竹因缘,以手敲舟中张布帆竹,瞥然有省,自此不疑”。是年秋天,他参加乡试于南京,名落孙山,在归舟中再参禅宗之悟境,信王阳明心学,“其年秋,自金陵下第归,忽视一念三世境界,意识不行,凡两日半而复,乃知《大学》所云:‘心不在焉,视而不见,听而不闻’正是悟境,不可作谜解也”(《画禅室随笔·卷四》)。1586年,他读《曹洞语录》,遂悟文章之趣,以诗抒怀。1587年,仲秋八月,他绘浅设色山水《山居图》赠予与他一起落第而裂衣冠、绝出仕念的陈继儒,题款为:“余尝欲画一丘一壑,可置身其间者。往岁平湖作数十小帧,题之曰‘意中象’,时捡之,欲弃去一景俱不可,乃知方内名胜其不能尽释,又不能尽得,自非分作千百身,竟为造物所限耳。”(《寓意录·卷四》)此段题跋禅宗气息颇浓,而其时,董其昌本人也十分落魄,在浙江平湖一带寄人篱下,教私塾度日。为维持生计,他欲以书法作品出售,终因位卑艺贱,无人问津。于是,他更执信禅宗,放浪形骸,狂饮狂歌,与失意文人一起结为“陶白斋社”,以仿效陶渊明与白香山,时人呼其为“狂生”(见《容台文集·陶白斋稿》)。由此可见,董其昌是在而立之年后开始对禅宗发生兴趣。

1588年,他34岁。此年是董其昌人生道路上的转折点。秋天他再次去金陵参加乡试,及第。第二年春天,他去北京参加会试,为二甲第一名进士。董其昌虽荣登仕途,但对禅宗之迷恋并没有因地位改变而改变,他先后与达观禅师会于松江积庆寺,探究禅理。并与同时入举的焦竑、朱国桢谈禅论宗,尤为醉心于禅悦之旨。1594年,已入不惑之年的董其昌出任皇长子的讲官,在京都与王图、陶望龄、袁宗道交往,共探禅学。据他的《画禅室随笔·卷四》载:“袁伯修见李卓吾后自谓大彻。甲午入都,为余复为禅悦之会。时袁氏兄弟,萧玄圃,王衷白,陶周望数相过从,余重举前义,伯修竟犹溟涬余言也。”1595年冬,他应冯梦桢之请,跋《王维江山雪霁图》,认为王维的笔墨构图有如禅宗可分门庭,“如禅灯五家宗派,使人闻片语单词,可定其为何派儿孙。”(《珊瑚网·名画题跋》)1599年,董其昌离京还乡养病,途经山东,为女画家李道坤的《林下风画》题跋:“彼如北宗卧轮偈,此如南宗慧能偈;或对镜心不起,或对镜心数起,皆菩提增长,求女人相了不得。”(《容台别集·卷四》)由此可见,董其昌在不惑之年后,对禅宗已有了较深层的认识与领悟,从而使他较自觉地把禅理渗透进他的艺术创作与理论评述之中,并为他在日后提出“南北宗说”作了心理上的积淀与思想上的准备。

为什么说董其昌是个有争议的书法家呢,因为在普通人的观念中,一个书画家应有的修养是清雅,可却和他现实所做之事相去甚远。此人雅淫皆备,也算是书画坛历史上的一大奇人了!

前期——雅

董其昌,华亭人(今上海闵行区马桥镇人),“华亭派”的主要代表,号思白,又号香光居士。他明万历十六年(1588年)中进士,出身贫寒,但在仕途上春风得意,青云直上,官至礼部尚书,卒谥文敏。

董其昌,一代文儒的美好形象经不起推敲

“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”这句话就处于董其昌之口,是书法理论家历史上第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向,足见其在艺术上的造诣颇深。

说起书法来,董其昌是因为考官时才华横溢却因书法不好而被降为第二名录取,随后他才勤于练习书法,后来变得不可收拾,竟成为了一代书法宗师;并且他还精于书画鉴赏,在书画理论方面还有论着,他的“南北宗”画论对晚明以后的画坛影响深远,有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等文集。

董其昌尤其擅长于山水画,追求平淡天真的格调,还较注重师法传统技法,讲究笔致墨韵,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。不仅在明末清初的画坛,他的作品甚至还影响到近代画坛。一直以来,他的作品都是海内外大收藏家寻觅的目标。《画史绘要》评价道:“董其昌山水树石,烟云流润,神气俱足,而出于儒雅之笔,风流蕴藉,为本朝第一。”

现今上海博物馆收藏他的代表作有山水画《江干三树图》和《秋兴八景》大画册;北京市文物商店藏有一件书法作品《金沙帖》;南京博物院藏有书法作品《松江府制浩》,吉林省博物馆藏有一件着名山水画《昼锦堂图》卷。

后期——淫

作为书画家和达官贵人,董其昌的头上顶着不少光环,但是他本人的性格却比较乖张。在他做官时就是个极其敏感的人,只要政治上一有什么风吹草动,他便立即辞官回家,随后又因被上级眷顾,再次起用,反复多次。

董其昌相继担任过湖广提学副使、福建副使,一度还被任命为河南参政,从三品的官职。但他不以此为意,托辞不就,在家乡悠游,整天沉浸在翰墨当中。许多附庸风雅的官僚豪绅和腰缠万贯的商人纷至沓来,请他写字、作画、鉴赏文物,润笔贽礼相当可观。

时间久了,各种优越感使得董其昌完全蜕变了,从一个初不起眼的角色,迅速演变成名动江南的艺术家兼官僚大地主,到后来则成为拥有良田万顷、游船百艘、华屋数百间的松江地区势压一方的首富。

但董其昌也许是年轻时家境不很富裕,在拥有了社会知名度后,内心的渴求就变得急切,开始骄奢淫逸,贪婪程度让人吃惊,对钱财和女色的攫取到了无所不用其极的地步。他本人妻妾成群,却还常常招致方士,专情房中术,竟到了变态的地步。

明朝16帝,除太祖,建文,崇祯外,其余各帝似乎都有习炼房中术的爱好,习炼房中术并不仅局限与宫廷,譬如名相张居正因为吃了春药发热冬天都不戴帽子,房中术按道教的说法分内丹外丹,内丹者,就是以女性的躯体为鼎炉,通过呼吸导引来采阴补阳。而外丹,明朝流行的丹药和五代流行的五石散不同。一般称为“红铅”或者“先天丹铅”。成分以处女经血为主,辅以四氧化铅,砒霜,秋石,草药等物;服用后让人全身发热,产生强烈的性冲动。只要稍有点常识的人都知道这些都是服不得。嘉靖皇帝,服用多年后皮肤,胃都出了毛病,无缘无故的发呆,发怒,张居正数日内腹泻暴死也是和服用春药有关。

而董其昌最为恶劣的事件就发生在万历四十三年(1615年)秋天,他看中了诸生陆绍芳佃户年轻美貌的女儿绿英姑娘。于是他的第二个儿子董祖常使出狠毒招术,带人强抢绿英。

松江民众有人编出故事来让说书艺人钱二到处说唱泄恨,题目叫《黑白传》,因为董其昌号思白,另一个主角人物是陆绍芳,源于陆本人面黑身长。董其昌却以为这是一位叫范昶的人捣鬼,派人每天对他凌辱逼问,最后范昶被他逼得暴病而死。

范母带着儿媳龚氏、孙媳董氏等女仆穿着孝服到董家门上哭闹,谁知董其昌父子指使家丁对她们大打出手,又将她们推到隔壁坐化庵中,关起门将几个妇女摁倒,剥掉裤子,用棍子捣戳阴户。范家儿子用一纸“剥裈捣阴”的讼状将董家告到官府。但是,官府受理了诉状,又碍于董其昌之名难于处理,一时拖延不决。

随后街巷儿童妇女都在传:“若要柴米强,先杀董其昌。”人们到处张贴声讨董其昌的大字报和漫画,甚至连娼妓嫖客的游船上也有这类报纸辗转相传,简直到了“真正怨声载道,穷天罄地”的地步。

人们愤怒的情绪积聚着,到了十五日行香之期,将董家数百间画栋雕梁、朱栏曲槛的园亭台榭和密室幽房,尽付之一焰。大火彻夜不止。

愤怒和仇恨引起的大火,怎么烧得灭?!

事后,官府捉拿了若干参与此事的当地地痞流氓定罪,草草结案,但董其昌不服,认定背后必有士人唆使。到底还是董其昌官场熟,路子多,最后的审定结果是在苏州、常州、镇江三府会审下作出的。除将直接参加烧抢董家的一干流氓定为死罪论斩外,松江府华亭县儒学生,有五人受到杖惩并革去功名,另有五人受杖惩并降级,三人单受杖惩。而对董其昌的行为作了必要开脱,“奴辈不法,董宦未知也”。

如此定案,世人皆怒,但这就是董其昌晚年的恶棍名声,于他曾经的正面形象,甚是让人可惜!

纵观历史长河,这个特殊双重人格的书画家,他身后留下的珍奇书画和蜕变故事,都是我们复习历史的好方法。